Bücherwelt

Lesen in Zeiten von Corona

Der digitale Ordner mit den rund 500 Titeln, die jedes Jahr zum Preis der Leipziger Buchmesse eingereicht werden, ist eine Art Nussschale, in der sich die Trends, aber auch die Pseudotrends – also das Kalkül der Verlage und das Wunschdenken der Literaturkritik – der Saison abbilden. Zudem gab es in diesem Jahr Grundsatzdiskussionen dazu, was den Anspruch an eine preiswürdige Literatur grundsätzlich angeht. Zum einen haben Didaktik und Aktivismus nun auch in den Literaturbetrieb Einzug gehalten. Zum anderen wird als Gegengewicht zur Politisierung des Literarischen eine hermetische Literatur hochgehalten.

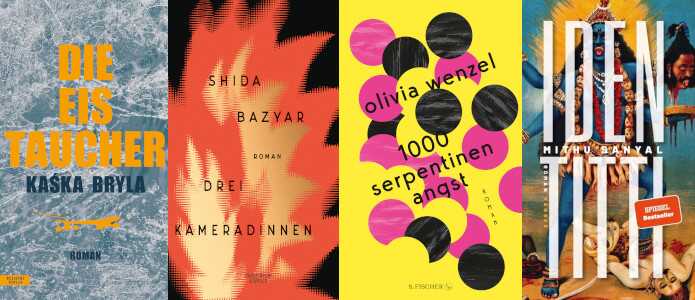

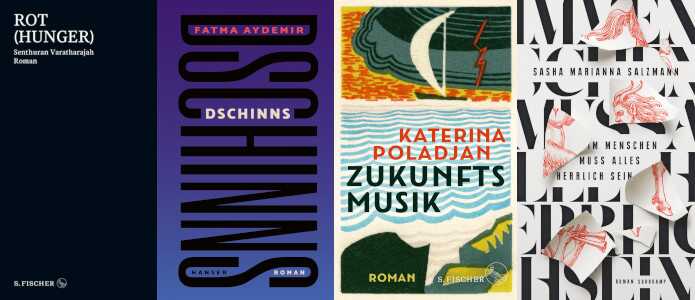

Man erkennt in dieser Gewichtung den Wunsch, ein Gesellschaftsbild zu zeichnen, das „diverser“ ist, als man es vom deutschsprachigen Literaturbetrieb bislang kannte. Und an der Stelle sollte man vielleicht noch einmal daran erinnern, dass wir vor nicht mal zehn Jahren noch intensiv auf der Suche nach mehr Frauen auf den Preislisten waren. Das wurde innerhalb weniger Jahre zur Selbstverständlichkeit. Die Auswahl wurde insgesamt jünger und weiblicher. Letztes Jahr fanden sich unter den Nominierten in der Kategorie Belletristik neben Christian Kracht nur Frauen! Und auch in diesem Jahr ist die Frauenquote unter den Shortlist-Kandidaten und -Kandidatinnen erfreulich hoch. So könnte es jetzt auch mit der Ausweitung der „Kampfzone“ Literaturbetrieb auf sämtliche Spielarten migrantischer Themen, Sprachen und Traditionen gehen. Die neuen Perspektiven sind eine große Bereicherung für die deutschsprachige Literatur – vor allem auch mit Blick auf die Repräsentation deutscher Kultur im Ausland.

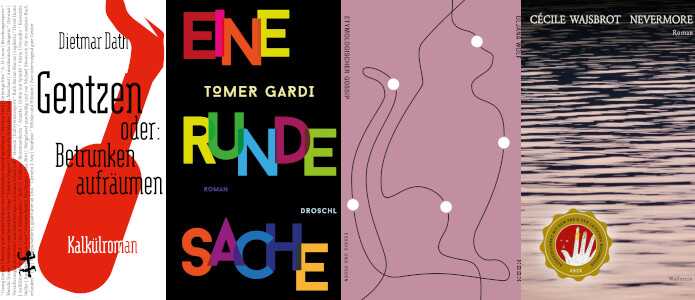

Die Literaturkritik zeigt sich derzeit glücklich, wenn sie beides miteinander vermählen kann, wenn sie das oft allzu glatt Ausgesprochene mit dem Hermetischen „ablöschen“ kann. So gab es in diesem Jahr eine Reihe von Autoren und Autorinnen, an deren Texten man „avantgardistische“ Erzählweisen wahrnahm und honorierte. Zu nennen wäre hier Dietmar Dath, der mit seinem Kalkülroman „Gentzen oder: Betrunken aufräumen“ auf der Shortlist stand und der Prinzipien der höheren Mathematik auf die Erzählzeit des Romans anwenden wollte und gleichzeitig Kapitalismuskritik übte. Dann gab es die thematisch teilweise abseitigen Essays der Lyrikerin Uljana Wolf, die sich auf theoretisch hohem Reflexionsniveau mit der Ethik des Übersetzens auseinandersetzte und in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet wurde. Auch die Preisträgerin in der Kategorie Übersetzung selbst, Anne Weber, war mit einem Buch von Cécile Wajsbrot vertreten, das sich eher elitär mit Fragen der Lesbarkeit und Übersetzbarkeit der Welt auseinandersetzte. Heike Geissler hat einen politischen Roman über die Frage geschrieben, wie man heute politisch sein kann, wenn man gleichzeitig in die Mühle von Mutterschaft, Familie, Arbeitsalltag im Spät- und Digitalkapitalismus und einem sich immer schneller drehenden Werte-Karussell gerät. „Die Woche“ rückt bei Geissler immer wieder unwillkürlich auf den Montag zurück. Ein interessanter Roman, der ein Frauenleben im heutigen Leipzig beschreibt und als Suada daherkommt, die allerdings wenig Raum fürs Atmosphärische lässt und eher von Diskursen lebt.

Anders verhielt es sich mit dem Gewinner des Leipziger Buchpreises in der Kategorie Belletristik: Tomer Gardi, der als Israeli seit Jahren in Deutschland lebt, hat in „Eine runde Sache“ ein zauberhaft fehlerhaftes Deutsch zur Literatursprache gemacht und dem Deutschen damit spielerisch eine neue Facette abgewonnen.

Es gab im diesjährigen Bücherjahr also auch Titel, die sich keiner der beiden Tendenzen – aktivistisch oder autonomieästhetisch – zuordnen ließen und die ganz eigene Akzente setzten. Dazu gehört auch Emine Sevgi Özdamar mit ihren ästhetisch verdichteten und ins Surreale verfremdeten Lebenserinnerungen „Ein von Schatten begrenzter Raum“, die sich zwischen Istanbul, Berlin und Paris abspielen. Özdamar wurde früh dem Genre Migrationsliteratur zugerechnet und reflektiert als Doyenne einer deutsch-türkischen Literatur diese ihr zugewiesene Rolle virtuos. Dabei bekommt auch die Stadt Paris als intellektueller Sehnsuchtsort der achtziger Jahre einen großen und denkwürdigen Auftritt.

Eine Autorin, die mir persönlich am Herzen liegt, schaffte es leider nicht auf die Shortlist. Angelika Meier hat mit „Die Auflösung des Hauses Decker“ einen vor gewitzter Klugheit sprühenden Roman über die Kultur der alten Bundesrepublik geschrieben. Eine prekäre Künstlerin soll im Ruhrpott die Professorenvilla ihres verstorbenen Vaters auflösen und kommt so mit allen möglichen Gespenstern der 68er-Generation in Kontakt. Ein bisschen Kafka, ein bisschen Beckett, ein bisschen K-Gruppen-Jargon und ganz viel Angelika Meier stecken in diesem Buch.

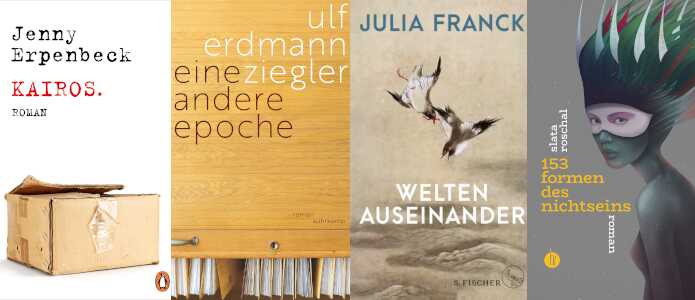

Ebenfalls bemerkenswert ist Ulf Erdmann Zieglers BRD-Roman „Eine andere Epoche“, der das politische Personal der jungen Berliner Republik ins Auge fasst. Die Affäre um den Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff und seine Gattin Bettina wird ebenso erzählt wie die NSU-Morde und der Fall des wegen Kinderpornografie unter Verdacht stehenden Abgeordneten Sebastian Edathy. Ein Stück Mentalitätsgeschichte aus einer Epoche, die uns heute seltsam entrückt vorkommt.

Abschließend sei hier noch „153 Formen des Nichtseins“ empfohlen: Unter den Texten, die sich mit migrantischen Erfahrungen in Deutschland auseinandersetzen, ragt das ebenso innovative wie gewitzte Romandebüt der 1992 in Sankt Petersburg geborenen Slata Roschal heraus. Darin werden 153 heterogene Annäherungen an Fremdheitserfahrungen völlig frei von aktivistischen Affekten präsentiert. Ein kleiner feiner Fragment-Roman von einer Autorin, die man sich merken sollte.

von Katharina Teutsch

Copyright: © Litrix.de