Leggere in tempi di pandemia

La cartella digitale con i circa 500 titoli presentati ogni anno per il Premio della Fiera del Libro di Lipsia è una specie di specchio in cui si riflettono le tendenze, ma anche le pseudo-tendenze – ossia i calcoli degli editori e le pie illusioni dei critici letterari – della stagione. Inoltre, quest’anno è stato caratterizzato da un importante dibattito sui requisiti che devono avere i libri degni di essere insigniti di un premio. Da un lato, la didattica e l’attivismo sono ormai entrati a tutti gli effetti nel settore letterario; dall’altro, per controbilanciare la politicizzazione della dimensione letteraria viene tenuto alto il vessillo di una letteratura ermetica.

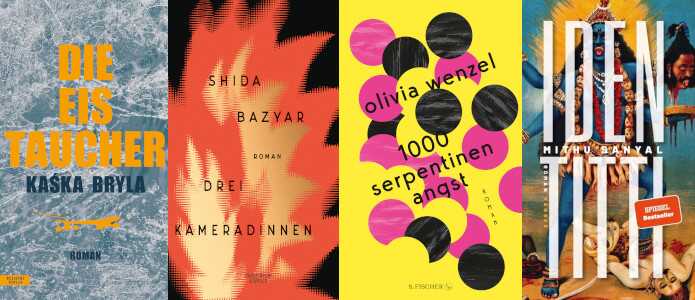

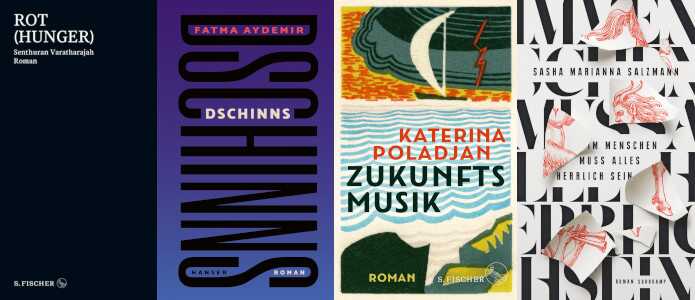

In questa riflessione si riconosce il desiderio di delineare un quadro della società più “vario” rispetto a quello emerso finora dal panorama letterario di lingua tedesca. A questo proposito, vale la pena di ricordare che fino a nemmeno dieci anni fa eravamo ancora alla ricerca di un maggior numero di donne tra gli autori premiati. Un desiderio che, nel giro di qualche anno, si è trasformato in un dato di fatto. Nel complesso, infatti, la selezione è diventata più giovane e più femminile. L’anno scorso, tra i nominati della categoria Belletristica, oltre a Christian Kracht c’erano soltanto donne! E anche quest’anno, la quota rosa tra i candidati della shortlist è piacevolmente alta. La stessa cosa potrebbe accadere con l’espansione della “zona di battaglia” del mondo letterario a tutte le varietà di temi, lingue e tradizioni migranti. Le nuove prospettive sono un grande arricchimento per la letteratura germanofona, soprattutto per quanto riguarda la rappresentazione della cultura tedesca all’estero.

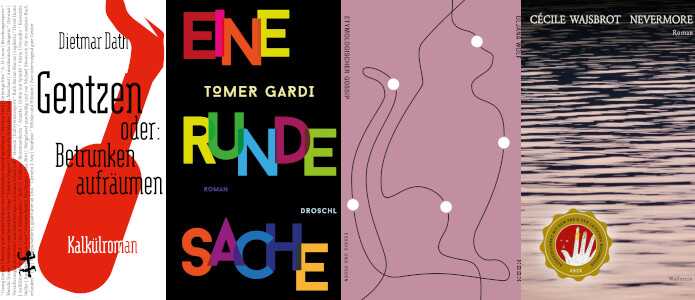

Oggigiorno la critica letteraria è felice quando può conciliare le due cose, quando riesce a “spegnere” l’espressività, spesso fin troppo diretta, con l’ermetismo. Quest’anno, per esempio, c’erano diversi autori di cui sono state individuate e celebrate le modalità narrative “d’avanguardia”. A tal proposito va menzionato Dietmar Dath che, nel suo romanzo Gentzen oder: Betrunken aufräumen, entrato nella rosa dei finalisti, applica i principi della matematica avanzata al tempo della narrazione e allo stesso tempo pratica una critica al capitalismo. Non vanno poi dimenticati i saggi, talvolta incentrati su temi inconsueti, della poetessa Uljana Wolf, che si occupa di etica della traduzione portandola a un elevato livello di riflessione teorica ed è stata premiata nella categoria Non-fiction. La stessa vincitrice della categoria Traduzione, Anne Weber, era in lizza con un libro di Cécile Wajsbrot che affronta in modo piuttosto elitario le questioni della leggibilità e della traducibilità del mondo. Heike Geissler ha scritto un romanzo che analizza come sia possibile avere una coscienza politica al giorno d’oggi, quando si è simultaneamente incastrati dagli ingranaggi della maternità, della famiglia, della quotidianità nel tardo capitalismo e nel capitalismo digitale, in una giostra di valori che gira sempre più rapidamente. In Die Woche, che lo si voglia o no, si torna sempre istintivamente al lunedì. Un romanzo interessante che descrive la vita di una donna nella Lipsia di oggi e che si presenta come un compendio di loquacità, ma che lascia poco spazio all’atmosfera e vive piuttosto di dibattiti.

Tutt’altro discorso vale per il vincitore del Premio della Fiera del Libro di Lipsia nella categoria Narrativa, Tomer Gardi, scrittore di origini israeliane e residente da anni in Germania che in Eine runde Sache trasforma un tedesco tanto imperfetto quanto incantevole in una lingua letteraria, strappando così una nuova e giocosa sfaccettatura al tedesco.

La produzione editoriale di quest’anno comprende anche titoli che non rientrano in nessuna delle due tendenze – attivismo o estetica dell’autonomia – e che intendono lasciare un’impronta personale. Tra questi, Ein von Schatten begrenzter Raum di Emine Sevgi Özdamar, un memoir esteticamente compatto e alienato nel surreale che si svolge tra Istanbul, Berlino e Parigi. Fin dall’inizio della sua carriera, Özdamar è stata annoverata nel genere della Migrationsliteratur e, come decana di una letteratura di matrice turco-tedesca, riflette magistralmente il ruolo che le è stato assegnato. Tra l’altro, nel romanzo anche la città di Parigi fa una memorabile apparizione come luogo di desiderio intellettuale degli anni ’80.

Nella rosa dei finalisti non è rientrata invece un’autrice che mi sta particolarmente a cuore. Si tratta di Angelika Meier che, con Die Auflösung des Hauses Decker, ha scritto un romanzo sulla cultura della vecchia Repubblica Federale Tedesca che trasuda sagacia e intelligenza. Un’artista precaria viene pregata di liquidare la villa del suo defunto padre, un professore, nella regione della Ruhr, e, nel farlo, entra in contatto con tutti i fantasmi della generazione del ’68. Un libro che racchiude un po’ di Kafka, un po’ di Beckett, un po’ di gergo dei K-Gruppen (organizzazioni comuniste di ispirazione maoista) e tantissimo di Angelika Meier.

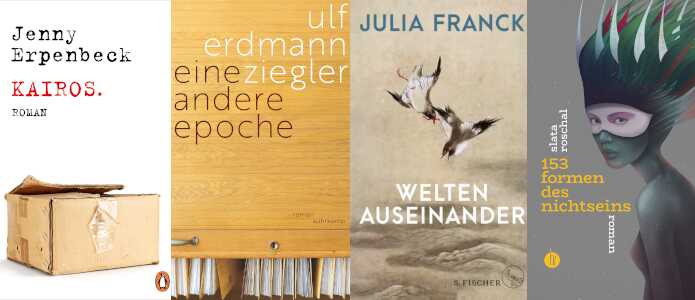

Un testo altrettanto degno di nota è Eine andere Epoche di Ulf Erdmann Ziegler, che si concentra sui membri della classe politica berlinese degli ultimi anni. Al centro, gli scandali che hanno coinvolto l’ex Presidente Christian Wulff e sua moglie Bettina, nonché i cosiddetti “delitti del Bosforo” (una serie di omicidi eseguiti tra il 2000 e il 2006 ai danni degli immigrati turchi in Germania) e il caso di Sebastian Edathy, deputato del Bundestag costretto a dimettersi poiché accusato di pedopornografia. Uno spaccato della mentalità di un’epoca che oggi ci appare stranamente avulsa dalla realtà.

Per concludere, non posso non consigliare 153 Formen des Nichtseins. Fra i testi che trattano di esperienze migratorie in Germania, spicca l’innovativo e spiritoso romanzo d’esordio di Slata Roschal, nata a San Pietroburgo nel 1992, che presenta 153 approcci eterogenei all’esperienza dell’estraneità completamente privi di tensioni attiviste. Un bel romanzo a frammenti di un’autrice che certamente farà parlare di sé.

Copyright: © Litrix.de